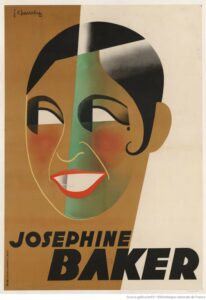

Bienvenue à la promo Joséphine Baker !

Josephine Baker c’est un nom et un visage que tout le monde connait et pourtant c’est un peu la star méconnue par excellence. Tout le monde pense la connaître et pourtant…

Portrait de celle qui donne son nom à la nouvelle promo de La Manufacture de l’Acteur.

Une enfant de la balle

Joséphine naît Freda Josephine McDonald le 03 juin 1906 à Saint-Louis, aux États-Unis. Descendante d’esclaves, elle grandit dans une famille pauvre où la musique et la danse sont omniprésentes.

À treize ans elle est mariée et rejoint un trio d’artistes de rue. Deux ans plus tard elle rencontre celui qui lui donnera son nom de scène, William Baker, et l’épouse.

Broadway la fait rêver et elle débarque à New-York pleine d’espoir. Après plusieurs échecs elle rejoint successivement plusieurs troupes composées d’artistes afro-américains. Et c’est ainsi qu’elle se fait repérer et embarquer par Caroline Dudley Reagan, épouse de l’attaché commercial de l’ambassade américaine à Paris, qui est chargée par André Daven, directeur du théâtre des Champs-Elysées, de constituer une troupe pour une nouvelle création : La Revue Nègre. Direction Paris, nous sommes en 1925, Joséphine n’a pas hésité une seconde à quitter son pays de naissance où règne la ségrégation et où elle vit au quotidien le racisme. Elle dira à ce propos :

« Un jour, j’ai réalisé que j’habitais dans un pays où j’avais peur d’être noire. C’était un pays réservé aux Blancs. Il n’y avait pas de place pour les Noirs. J’étouffais aux États-Unis. Beaucoup d’entre nous sommes partis, pas parce que nous le voulions, mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça… Je me suis sentie libérée à Paris »

Les débuts et La Revue Nègre

Les débuts et La Revue Nègre

La première représentation lance Josephine avec éclats – bons et mauvais. Propulsée comme une feu d’artifice, elle devient la coqueluche de la capitale, et pas que. La Revue Nègre, ce sont des artistes qui quittent une Amérique déchirée qui les rejette, ont peur au quotidien juste à cause de la couleur de leur peau, et qui trouvent en France une sorte de répit. C’est surtout une création artistique qui veut valoriser la culture noire, tous ses spectres. Même si à l’époque on continue encore d’amalgamer beaucoup de choses. Elle s’inscrit dans un mouvement de mode, mais le résultat n’en est pas moins une avancée dans la question des combats antiracistes. Tout le spectacle, jusqu’à son affiche qui de notre oeil contemporain est problématique, se veut une caricature des clichés. Il s’agit de s’en moquer pour les désamorcer.

Les Folies Bergères, naissance d’une icône.

Après la revue, Joséphine monte un nouveau spectacle, aux Folies Bergères. Pour La Folie du jour elle arbore un nouveau costume qui deviendra culte : la ceinture de bananes. Au premier regard il ne fait aucun doute que c’est une manière de raciser son corps, pourtant c’est en réalité le contraire. Dans la revue, il s’agit, pour tous et pour Joséphine en premier lieu, de tourner en dérision les stéréotypes sur le corps noir, de prendre les préjugés colonialistes blancs, en conscience, et les détourner pour en signifier le ridicule.

Ce costume, Joséphine le porte avec ironie. Malgré cette volonté initiale, le problème reste que cette forme de combat a continué malgré elle de véhiculer une image du corps noir insupportable, inacceptable. Il est donc important de mettre cette tenue en question, d’entendre qu’elle n’a pas posé problème à Joséphine en 1927 mais de comprendre qu’elle doit nous poser problème à nous, en 2025. Pour elle, c’est un acte antiraciste, symbole d’une époque, qui s’est inscrit dans un long combat qui perdure. Sa danse que l’on disait alors « sauvage », est aussi une réponse aux a-priori sur ses origines, sur sa couleur de peau.

Joséphine Baker, un symbole de liberté

Joséphine c’est la liberté du corps, du mouvement, la liberté consciente de l’importance de dire sa couleur, c’est à dire la spécificité de sa culture. Ses numéros de music-hall, en particulier celui créé pour La Revue Nègre, sont un moyen de dire les blessures infligées par les sociétés occidentales et s’en défaire. Certes, cela s’inscrit dans une vague où la fascination pour cette culture reste empreinte d’une vision archaïque, et c’est problématique, mais l’intention, remise dans un contexte de sociétés ségrégationnistes, est bien de se battre contre le racisme ambiant.

Chanteuse, actrice et résistante

Le succès de la meneuse de revue mène aux premiers succès de la chanteuse, avec le célèbre J’ai deux amours, notamment. Et de fil en aiguille, Joséphine devient actrice. D’abord dans La Sirène des Tropiques, un muet d’Henri Etiévant et Mario Nalpas. Puis elle joue aux côtés de Jean Gabin dans Zouzou, de Marc Allégret. Et dans Princesse Tam Tam, d’Edmond Gréville, où vous la retrouvez en train de chanter et danser une autre de ses chansons célèbre, Ahé ! la Conga. Cependant aucun de ses films ne rencontre un véritable succès.

Bientôt vient la Seconde Guerre Mondiale, et les paillettes laissent la place à l’uniforme. Dès septembre 1939 elle s’engage comme agent du contre-espionnage français et auprès de la Croix-Rouge, donnant des concerts dont elle reverse les profits aux soldats. Puis c’est la capitulation. Mais le combat de Joséphine continue. Elle rejoint en novembre 1940 les rangs de la France Libre, jusqu’à la Libération, transportant des messages et documents en les cachant dans ses partitions. Elle se sert de la notoriété qui la met à l’abri et nargue les forces d’occupation comme le régime de Vichy.

Les déboires et le combat antiraciste

Après la guerre, la fête ne reprend pas vraiment, la France a changé, le monde a changé, l’effervescence des années folles s’en est allée. Joséphine acquiert le Château des Milandes avec son nouveau mari, Jo Bouillon, et constitue années après années sa tribu arc-en-ciel, en adoptant au total 12 enfants venant de différents pays. Elle engloutira sa fortune dans ce château, jusqu’à devoir lancer des appels à une aide financière pour le sauver dans les années 1960. Sans succès, malgré les coups de pouces de Brigitte Bardot, Jean-Claude Brialy qui la produit dans son cabaret, ou encore Grace Kelly, princesse de Monaco, son amie, qui lui avancera par ailleurs les fonds pour acheter, après la vente du château, une résidence à Roquebrune.

Ce sont aussi les années du combat pour les droits civiques aux Etats-Unis, où elle s’engage corps et âme, et de l’engagement au sein de la LICA (qui deviendra la LICRA). Le 28 août 1963 elle participe à la marche pour les droits civiques, la Marche sur Washington, et parlera juste après le célèbre « I have a dream » de Martin Luther King, devant le Lincoln Center – la grande classe, et en plus ce sera la seule femme à discourir ce jour-là.

Joséphine, ou mourir -presque- sur scène

En 1975, à bientôt 70 ans, elle continue de se produire sur scène, et c’est à l’issue de la quatorzième représentation de Joséphine à Bobino qu’elle succombera des suites d’une attaque cérébrale. Elle est enterrée à Monaco, et y est toujours, malgré sa panthéonisation en 2021, qui n’est que son cénotaphe – elle y est la sixième femme et la seule femme noire.

Bref, Joséphine Baker, icône du music-hall, actrice, chanteuse, meneuse de revue, résistante, panthéonisée, activiste des droits civiques, femme et noire, doublement discriminée, doublement impactante.

Les débuts et La Revue Nègre

Les débuts et La Revue Nègre